在当今信息爆炸的时代,互联网成为了企业声誉与品牌形象的重要塑造场。然而,一股唯流量至上的不良风气正悄然侵蚀着这一领域,部分网络用户或自媒体为追求点击率、关注度,不惜编造虚假信息,恶意抹黑企业,这种行为不仅严重损害了企业的合法权益,更扰乱了正常的市场秩序。最高法的介入,如同一记重锤,明确否定了这种唯流量抹黑企业的行为,并对其进行了严厉制裁,为营造清朗的网络空间和企业发展环境提供了坚实的法律支撑。

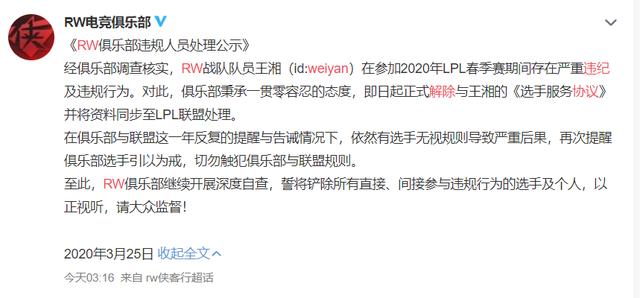

唯流量思维背后,是对短期利益的盲目追逐,它忽视了内容的真实性与价值导向,导致网络上充斥着大量未经核实的信息。这些不实言论如同无形的利刃,刺向无辜企业的心脏,不仅影响其商业信誉,还可能引发连锁反应,导致消费者信任危机,进而影响整个行业的健康发展。最高法通过一系列司法解释和典型案例,明确了网络诽谤、商业诋毁的法律界限,为受害者提供了有效的法律救济途径。

在司法实践中,最高法强调了对网络言论自由的合理限制,划清了言论自由与侵犯商誉的界限。一方面,保护公民合法的言论表达权;另一方面,对于超出言论自由范畴,故意捏造并散布虚假事实,损害他人商业信誉、商品声誉的行为,依法予以严惩。这不仅是对受害者权益的维护,更是对社会公共利益的捍卫,体现了法律的温度与力度并存。

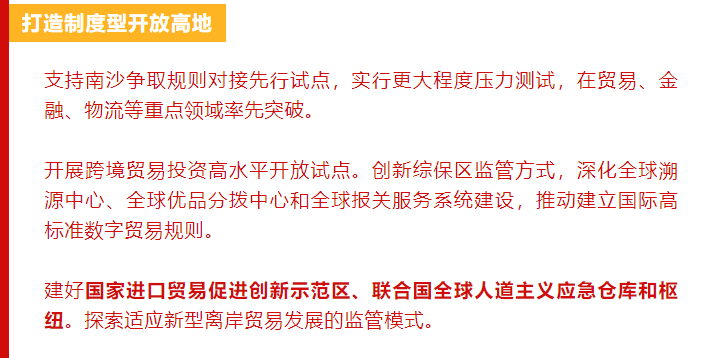

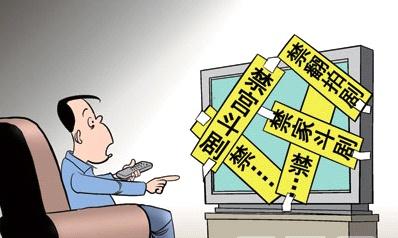

尤为重要的是,最高法通过指导案例,强调了平台责任。要求网络平台加强内容审核,建立健全举报投诉机制,对明显违法的信息及时采取删除、屏蔽、断开链接等措施,防止虚假信息传播扩散。这一举措,有效压实了网络平台的主体责任,促使平台从被动应对转向主动治理,共同构建清朗的网络生态。

面对网络空间的复杂多变,最高法还积极推动跨部门协作,与市场监管、公安等部门形成合力,加大对网络黑色产业链的打击力度。从源头切断虚假信息的生产、传播链条,让制造谣言、恶意抹黑者无处遁形,付出应有的法律代价。这种全方位、多层次的治理体系,为企业的合法权益筑起了一道坚实的防线。

同时,最高法还注重提升公众的法律意识,通过发布典型案例、开展法治宣传等方式,引导网民理性表达,增强辨别信息真伪的能力。鼓励消费者在面对网络信息时保持理性,不轻信、不传谣,共同维护健康有序的网络环境。这一系列举措,不仅提升了公众的法治素养,也为构建和谐的网络社会奠定了坚实的基础。

值得注意的是,最高法在制裁唯流量抹黑行为的同时,也注重平衡各方利益,确保法律的公正实施。对于因被错误指控而遭受损失的企业,法律提供了恢复名誉、赔偿损失等救济措施,确保企业能够得到有效补偿,重拾市场信心。

此外,最高法还鼓励企业加强自我保护,建立健全内部合规体系,提升应对网络舆情的能力。倡导企业通过法律途径维护自身权益,避免情绪化应对,以理性、专业的方式处理网络争议,展现企业的社会责任感与法治精神。

随着数字化经济的深入发展,网络空间已成为企业发展的新战场。最高法的这一系列举措,不仅是对当前网络乱象的有力回应,更是对未来网络空间治理的前瞻布局。它传递出一个明确的信号:无论时代如何变迁,法治的底线不容触碰,任何试图通过不正当手段谋取利益的行为,都将受到法律的严惩。

综上所述,最高法对唯流量抹黑企业行为的否定与制裁,不仅是对受害企业的直接援助,更是对整个社会的一次深刻警示。它提醒我们,在信息爆炸的时代,坚守法律底线,维护网络空间的清朗,是每个人的责任,也是社会文明进步的标志。通过法律的引导与规范,我们相信,未来的网络空间将更加健康、有序,成为推动经济社会发展的新引擎。

转载请注明来自张飞飞,本文标题:《最高法重拳出击:否定唯流量抹黑企业,严惩网络恶意行为》

京公网安备11000000000001号

京公网安备11000000000001号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号